球を打ち、スコアを競う。

ゴルフとはそういうスポーツだと、長らく考えてきました。

しかし、ある日を境に、私にとってゴルフ場は単なるプレイの場ではなくなったのです。

きっかけは、長年連れ添ったキャディとの何気ない雑談でした。

その一言が、それまで見過ごしていた風景の奥に広がる豊かな世界へと、私を誘ってくれたのです。

まるで、使い慣れた眼鏡を拭き清めたときのように、視界がぱっと開けるような感覚でした。

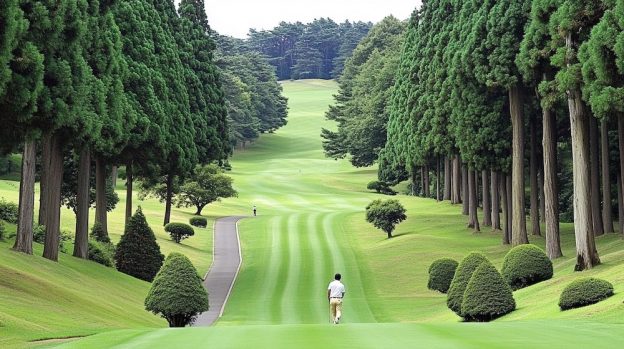

ゴルフカートが主流となった現代ですが、私は今も、できる限り自分の足でフェアウェイを歩くことを信条としています。

一歩一歩、芝の感触を確かめながら進む。

風の音に耳を澄まし、木々のざわめきに季節の移ろいを感じる。

そうして歩いてこそ見えてくる、ゴルフ場という場所に堆積した文化層の存在に、私は近年強く惹かれているのです。

一見当たり前の景色に潜む物語

キャディのひと言がほどいた謎

あれは、初夏の陽光がまぶしい、とある丘陵コースでのことでした。

打ち上げの難しいパー4のセカンド地点。

息を切らせながらフェアウェイを歩いていると、キャディの田中さん(仮名)が、ふと指さしたのです。

「あそこ、昔は小さな祠があったんですよ」。

目を凝らすと、グリーンの右手奥、木立がこんもりと茂る一角が確かにありました。

言われなければ気づきもしない、コースの景観に溶け込んだその場所に、かつて人々の祈りの対象があったというのです。

その瞬間、目の前のホールが、単なる攻略対象ではなく、土地の記憶を宿した場所に変わったように感じました。

フェアウェイに刻まれた土地の記憶

田中さんの言葉をきっかけに、そのゴルフ場の成り立ちを調べてみると、興味深い事実が次々と明らかになりました。

造成される前、そこは地域の人々が炭焼きをしたり、子供たちが駆け回ったりする里山だったといいます。

コース設計家は、その地形を巧みに活かし、自然の起伏をそのまま戦略的なハザードとして取り入れていました。

例えば、あるホールのフェアウェイを横切るクリークは、かつて田畑を潤した用水路の名残であり、グリーン手前にそびえる一本の松の木は、村の境界を示すために植えられたものだったそうです。

私たちが何気なくプレイしているフェアウェイやグリーンには、そうした土地の記憶が幾重にも刻み込まれているのです。

「コース設計とは、自然との対話であり、その土地が持つ声に耳を傾ける作業だ」

かつてある高名な設計家が遺した言葉が、胸に迫ります。

名匠、井上誠一氏や上田治氏といった先人たちは、まさにその土地の声を聴き、自然と調和した芸術作品としてコースを創り上げてきたのでしょう。

グリーンを取り囲む自然と人工の対話

ティーイングエリアからグリーンを眺めるとき、私たちは設計家の意図を読み解こうとします。

しかし、そこに広がるのは、人工物としてのコースだけではありません。

季節ごとに表情を変える木々、風の通り道、遠くに見える山並み(借景)、そして鳥のさえずり。

これらすべてが、ゴルフという体験を豊かに彩る要素です。

キャディの田中さんは、グリーンの芝目を読むだけでなく、こんなことも教えてくれました。

「あのバンカーの砂は、この土地の土壌とは少し違うでしょう。あれは、設計家がわざわざ遠くから運ばせたものなんですよ。グリーンの緑とのコントラストを考えてね」。

自然の地形を最大限に活かしながら、そこに人間の美意識や戦略的思考が加えられる。

ゴルフコースとは、まさに自然と人工物が織りなす壮大な対話の舞台なのです。

実際に、それぞれのゴルフ場が持つ個性や歴史、あるいはコースごとの特徴を知ることは、プレイの楽しみを一層深めてくれます。

例えば、オリムピックナショナルゴルフの口コミやEAST/WESTコースの詳しい情報などは、そうしたゴルフ場ならではの魅力や戦略性を探る上で、非常に参考になるでしょう。

ゴルフ場の細やかな情報に触れることで、次回のラウンドがより味わい深いものになるかもしれません。

クラブハウスで感じる地域の息づかい

ゴルフ場の楽しみは、コースの上だけに留まりません。

プレイの前後に過ごすクラブハウスもまた、その土地ならではの個性を映し出す鏡のような存在です。

私は、クラブハウスの食堂のメニューを眺めたり、そこに集う人々の会話に耳を傾けたりするのが好きです。

食堂のメニューに見る地元の誇り

最近訪れた北関東のゴルフ場では、こんなメニューがありました。

- 地元産A5ランク和牛のステーキ丼

- 契約農家直送の新鮮野菜を使ったサラダバー

- 近隣の酒蔵の地酒飲み比べセット

- 名物「けんちん汁うどん」(ゴルフ場支配人のお母さんのレシピだとか)

こうしたメニューからは、単に美味しいものを超えた、その土地の食材や食文化に対する誇りが感じられます。

例えば、栃木県鹿沼市には「鹿沼カルビラーメン」といった、ゴルフ場のレストランメニューが地域ブランドとして認定されている例もあると聞きます。

食事を通して、その土地の豊かさに触れる。

これもまた、ゴルフ紀行の醍醐味の一つと言えるでしょう。

会話に滲む地域コミュニティの温度

クラブハウスのラウンジでコーヒーを飲んでいると、隣のテーブルから楽しげな会話が聞こえてくることがあります。

地元の言葉で交わされるゴルフ談義、長年のメンバー同士らしい気のおけないやり取り。

そこには、都会の喧騒とは無縁の、ゆったりとした時間が流れています。

スタッフの方と常連客が、まるで家族のように親しげに言葉を交わす光景も珍しくありません。

こうした何気ない瞬間に、そのゴルフ場が地域コミュニティの中でどのような役割を果たしているのか、その「温度」のようなものが伝わってくるのです。

ゴルフ場は、単にゴルフをする場所であるだけでなく、人々が集い、語らい、繋がる社交場としての側面も持っているのだと、改めて感じ入ります。

建築様式と内装が語る設計者の思想

クラブハウスの建物そのものにも、注目すべき点が多くあります。

例えば、九州ゴルフクラブ 八幡コースのクラブハウスは、建築家の黒川紀章氏による設計で、外壁にミラーガラスを使用し、周囲の自然と建物が一体化するような工夫が凝らされています。

また、門司ゴルフ倶楽部のクラブハウスは、アントニン・レーモンド氏の設計によるもので、戦後モダニズム建築の傑作として国の登録有形文化財にもなっているほどです。

木材をふんだんに使った温かみのあるデザイン、高い天井と大きな窓がもたらす開放感、あるいは重厚でクラシカルな雰囲気。

建築様式や内装の一つひとつに、設計者がどのような空間を目指したのか、どのような時間を過ごしてほしいと願ったのか、その思想が込められているように思えてなりません。

キャディという“語り部”の存在

さて、冒頭でお話しした「キャディとの雑談」。

これがなければ、私のゴルフ観は大きく変わらなかったかもしれません。

単にコースを案内するだけでなく、キャディという存在は、私たちゴルファーにとって、かけがえのない“語り部”となり得るのです。

観察眼とユーモアに富んだ案内役

優れたキャディは、コースの隅々まで知り尽くしています。

グリーンの傾斜や芝目、風の読みはもちろんのこと、その日のピンポジションによって最適な攻め方も変わることを的確にアドバイスしてくれます。

それだけでなく、プレイヤーのスイングの癖や心理状態まで見抜き、時にユーモラスな言葉で緊張を解きほぐしてくれることも。

かつて、あるトーナメントプロが「キャディは唯一の味方だ」と語ったそうですが、まさにその通り。

彼らの鋭い観察眼と経験に裏打ちされた助言は、スコアメイクに直結するだけでなく、ゴルフというゲームの奥深さを教えてくれます。

世代や土地による語り口の違い

長年ゴルフ場を巡っていると、キャディさんにも様々な個性があることに気づきます。

大ベテランのキャディさんは、その土地の昔話やコースの変遷について、まるで歴史の証人のように語ってくれます。

一方、若いキャディさんは、最新のギア情報に詳しかったり、新しい視点からコース攻略法を提案してくれたりすることも。

また、土地柄によっても、キャディさんの雰囲気や言葉遣いに違いが見られるのは興味深いところです。

関西のキャディさんの軽妙なツッコミに笑わされたり、東北のキャディさんの朴訥ながらも温かい励ましに勇気づけられたり。

そうした違いもまた、旅の楽しみの一つです。

一緒に歩くことで生まれる信頼関係

18ホール、約4時間から5時間。

キャディと共にフェアウェイを歩き、一喜一憂を分かち合う時間は、想像以上に濃密なものです。

良いショットを共に喜び、難しい局面では知恵を貸してもらう。

そうした積み重ねの中で、徐々に信頼関係が育まれていきます。

私が「歩く」ことを大切にする理由の一つは、このキャディとの関係性をより深く築きたいという思いがあるからかもしれません。

良好なキャディとの関係を築くために、私が心がけていることを少しご紹介します。

1. まずは挨拶と自己紹介から

朝一番、笑顔で挨拶し、自分の名前を伝えること。簡単なことですが、コミュニケーションの第一歩です。

2. キャディのアドバイスに耳を傾ける

プロではありませんから、全てのアドバイスが完璧とは限りません。しかし、まずは素直に耳を傾ける姿勢が大切です。

3. 感謝の言葉を伝える

良いアドバイスをもらった時、ボールを探してもらった時、「ありがとう」の一言を忘れないようにしています。

4. 過度な期待や要求はしない

キャディはスーパーマンではありません。お互いに気持ちよくラウンドできるよう、配慮を忘れずに。

5. ときには雑談も楽しむ

ゴルフ以外の話で盛り上がることも。そこから意外な発見があるかもしれません。

ゴルフ場という文化空間の可能性

ここまで、ゴルフ場の風景、歴史、人との関わりについて述べてきました。

これからの時代、ゴルフ場は単なるスポーツ施設という枠を超え、より豊かな文化空間としての可能性を秘めているのではないでしょうか。

特に、私自身も研究テーマとしている「高齢者にとってのゴルフ場の在り方」という視点から、その可能性を探ってみたいと思います。

高齢者にとっての第二の公園

平均寿命が延び、健康寿命への関心が高まる現代において、ゴルフは適度な運動と自然との触れ合いを提供してくれる素晴らしいアクティビティです。

広大な緑地を歩き、仲間と語らう時間は、心身の健康維持に大いに貢献するでしょう。

ゴルフ場が、高齢者にとって気軽に訪れることのできる「第二の公園」のような存在になれば、地域社会の活性化にも繋がるはずです。

ゴルフがもたらす健康効果(例)

- 有酸素運動: 1ラウンドで約8km~10km歩くことになり、生活習慣病予防に繋がります。

- 筋力維持: スイングや歩行により、全身の筋力維持・向上が期待できます。

- ストレス解消: 緑豊かな環境でのプレイは、精神的なリフレッシュ効果が高いと言われています。

- 脳の活性化: コース戦略を考えたり、スコアを計算したりすることが、脳の良い刺激となります。

歴史と風景、そして人間関係の交差点

前述の通り、多くのゴルフ場には、その土地の歴史や設計家の思想が息づいています。

美しい景観は、それ自体が価値のある文化財産と言えるでしょう。

そして、そこで育まれる人間関係。

ゴルフという共通の趣味を通じて、世代を超えた交流が生まれることもあります。

これらの要素が交差する場所として、ゴルフ場は他に類を見ないユニークな空間です。

その価値を再認識し、次世代へと繋いでいく努力が求められているのではないでしょうか。

| ゴルフ場の多面的な価値 | 具体的な要素 |

|---|---|

| スポーツ施設としての価値 | 健康増進、競技性、技術向上の喜び |

| 文化的価値 | 設計家の思想、歴史的背景、景観美 |

| 社会的価値 | コミュニティ形成、世代間交流、地域貢献 |

| 環境的価値 | 緑地保全、生物多様性への貢献(適切な管理が前提) |

| 教育的価値 | マナーやエチケットの習得、自然との共生意識の醸成 |

サステナブルな地域資産としての意義

近年、環境保全や地域社会への貢献を重視するゴルフ場も増えてきました。

節水や農薬使用量の削減、脱プラスチックといった環境負荷低減の取り組みや、地産地消の推進、地域イベントへの協力など、その活動は多岐にわたります。

こうした動きは、ゴルフ場が地域にとってなくてはならない「サステナブルな資産」として認識されるために、非常に重要です。

ゴルフ場が持つ美しい自然環境や施設を、ゴルフをしない地域住民にも開放するような試みも、その可能性を広げる一助となるでしょう。

例えば、早朝のウォーキングコースとしての提供や、クラブハウスを利用したカルチャー教室の開催など、アイデアは尽きません。

Q&A:ゴルフ場の奥深さをもっと知るために

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

最後に、読者の皆様が抱くかもしれない疑問について、いくつかお答えしたいと思います。

Q1. キャディさんとうまくコミュニケーションを取るコツは?

A1. やはり、まずは笑顔で挨拶すること、そして相手の話に耳を傾ける姿勢が大切です。感謝の気持ちを言葉で伝え、時にはゴルフ以外の雑談も楽しむことで、より良い関係が築けるでしょう。無理に馴れ馴れしくする必要はありませんが、心を開いて接することがポイントです。

Q2. 歴史あるゴルフ場の楽しみ方について、初心者でも大丈夫でしょうか?

A2. もちろんです。むしろ初心者の方にこそ、歴史あるゴルフ場の持つ独特の雰囲気や設計の妙を感じていただきたいです。事前にそのゴルフ場の歴史や設計家について少し調べておくと、プレイ中の感動が何倍にもなるはずです。キャディさんに由来などを尋ねてみるのも良いでしょう。

Q3. 「歩くゴルフ」の魅力とは、具体的に何ですか?

A3. カートでは見過ごしてしまうような、細やかな自然の変化(足元の草花、木々の香り、風の音など)を五感で感じられることです。また、自分のペースでじっくりとコースと向き合えるため、戦略を練る時間も増えます。そして何より、キャディさんとの会話が弾みやすいという点が大きいですね。

まとめ

キャディとの何気ない雑談。

それが、私にとってゴルフ場の風景に隠された、もう一つの扉を開く鍵となりました。

コースに刻まれた土地の記憶、設計家の情熱、クラブハウスに漂う地域の温もり、そして、それらを繋ぐキャディという名の語り部たち。

「歩く」という行為は、単に健康のためだけではありません。

一歩一歩、大地を踏みしめることで、その土地の声に耳を澄まし、見過ごしていた美しさや物語に気づかせてくれます。

それは、ゴルフというスポーツを、より深く、より豊かな体験へと昇華させてくれるのではないでしょうか。

これからのゴルフ場との付き合い方は、きっと多様であって良いはずです。

スコアを追い求めるのも一つの楽しみ。

しかし、時には足を止め、周りの景色に目を向け、そこに流れる時間や人々の想いに心を寄せてみる。

そんな関わり方が、私たちのゴルフライフを、そして人生を、より味わい深いものにしてくれるに違いありません。

あなたも次のラウンドでは、キャディとの会話を少しだけ意識してみてはいかがでしょうか。

きっと、新たな発見が待っているはずです。